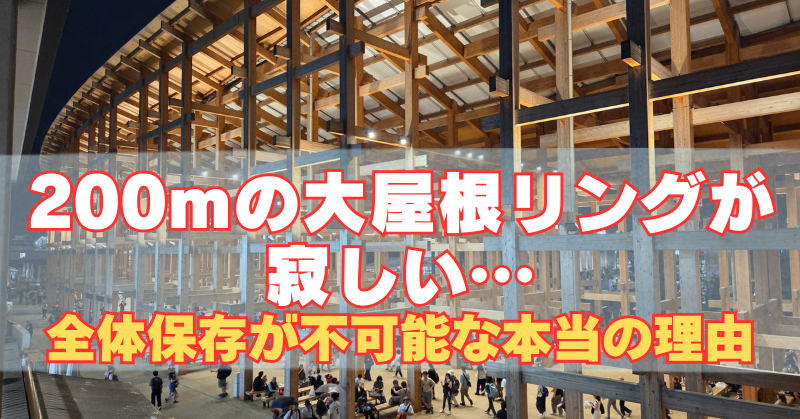

2025年の大阪・関西万博で話題をさらった大屋根リング。

空に浮かぶような巨大アーチが、閉幕後にはほとんど壊されてしまうことをご存知でしょうか?

正確には、あの大屋根リングは200mだけ残ることになりました。

「なんで全部残さないの?」

「200mだけじゃさみしすぎる!」

そんなモヤモヤが、今も会場やSNSにあふれています。

でも、その裏には、契約のルール、お金の話、そして木の建物ならではの問題がありました。

多くの来場客を魅了し、かっこよくて夢のある建物だったけど、実はいろんな現実に振り回されていたのです。

夢と現実のはざま…

大人の事情があったんですね!

まぁ色々と理由がありましたよ!

大屋根リングは仮設建築だった

「えっ、あれって壊す前提だったの?」

そう思った人、多いはずです。

2025年の大阪・関西万博の目玉として登場した「大屋根リング」。

全長2kmの巨大アーチは、木のぬくもりを感じ、空に浮かぶ“歩ける虹”のような存在感でした。

それが、たった半年で取り壊されると聞いて、多くの人が首をかしげました。

でも実はこのリング、最初から「仮設」——つまり終わったら解体する前提で作られた建物なんです。

というのも、会場地の「夢洲(ゆめしま)」は、万博終了後にIR(カジノやホテルなどの巨大リゾート)予定地だからです。

そのため、大阪市と万博協会の契約には「すべて撤去して、跡地をきれいにして返すこと」とハッキリ明記されていました。

例えるなら、グラウンドを借りて運動会をするけど、終わったらきれいに片づけて返す約束みたいなもの。

では、そんな“借り物の土地”に、なぜわざわざ世界最大級の木造リングを作ったのか?

それは2020年の年末、突然のように建設が決まったから。

もともとの万博計画には、この大屋根リングは存在していませんでした。

ですが「この万博には、世界に誇れる特別な顔が必要だ!」という声があがり、政治主導で急きょ追加されたのです。

特に吉村洋文大阪府知事が中心に、「未来のレガシーとして残す」「日本の木造技術を世界に」と強く推し進めました。

その結果、プロジェクトはかなりのスピードで進行。

でもそのスピード感ゆえに、地盤トラブルや護岸崩落、建設遅れなど、問題も頻発しました。

X(旧Twitter)では「本当に完成するの?」「安全なの?」という批判の声が渦巻く事態に。

今、閉幕直前の9月下旬は駆け込み来場で1日20万人超の大混雑。

リング周辺は行列続きで、折りたたみ椅子が“駆け込み寺”になっているほど。

開幕前の不安が、今は“思い出の喧騒”に変わった感覚ではないでしょうか。

ただ、このリングには、もうひとつの大きなテーマが込められていました。

それが循環型建築という考え方です。

つまり、半年で終わるイベントのためにムダな建物を作るのではなく、解体後は木材を全国の学校や公共施設に再利用する——そんな“未来につながる仕組み”を持った建築。

体験としての建築。

たとえるなら、文化祭のステージ。

その日だけのために全力で作って、終わったら解体するけど、そこに込めた思いや熱量は、ちゃんと残るのです。

大屋根リングも、そんな“はかなくて、でも記憶に残る建築”をめざしていたのかもしれません。

建築家・藤本壮介は「形が消えても、記憶が残る」と語っています。

お兄さん「う~ん、たしかにあの木の輪を見上げた記憶は、一生忘れないだろうなあ」

なぜ200mだけ保存されるのか?

「え、たった200メートルだけ?少なすぎない…?」

そんな声が、万博会場のあちこちで聞こえてきます。

今、閉幕直前の9月下旬は駆け込み来場で連日20万人超の大混雑。

リング周辺も行列が続き、保存の声が熱く交錯する現場です。

全長2kmの巨大リング。

そのうち北東側の200mだけが残ると聞いて、「なぜもっと残せないの?」という疑問の声も後を絶ちません。

では、なぜ一部保存なのか?なぜ、たった200mなのか?

その答えは、一言でいえば現実との折り合いです。

そもそも、リングは“全部撤去”が契約上の決まりごとでした。

というのも、万博のあとにはこの土地でIR(カジノやホテルを含む統合型リゾート)開発が始まるから。

大阪市と万博協会の契約には、「跡地はクリアにして返還すること」と明記されていたのです。

つまり、すべて解体するのが大前提。

ただ、予想以上に「残してほしい」という声が大きかった。

X(旧Twitter)には、「一周歩いてみたかった」「子どもに見せたい」「万博の思い出として残して」といった投稿があふれました。

これを受けて、関係者の間で浮上したのが「一部だけなら、どうにかなるかもしれない」という妥協案。

その中でも選ばれたのが、北東側の約200mです。

理由は3つあります。

- ひとつはアクセスの良さ。

- もうひとつは物見塔(展望デッキ)として整備しやすい構造であること。

- そしてもうひとつが、費用と契約のギリギリを突いた落としどころだったことです。

リング全体を保存しようとすると、改修と維持費をあわせて10年間で約560〜920億円。

一方、今回の保存部分(200m)なら、約55億円で済むと試算されています。

ちょうど10分の1の長さに対し、費用も10分の1。

かなり単純化された比較とはいえ、現実的な規模感ですよね。

この費用は、万博の黒字分から捻出する方針。

つまり新たな税金負担を増やさずに残せる範囲で、最大限を選んだとも言えます。

ただし、裏側ではさまざまな駆け引きもあったようです。

関西経済連合会などの財界は「追加出費には応じられない」と難色を示し、

7大学のトップらが「もっと多くを残すべき」と要望しても、最終的には実現しませんでした。

そして2025年9月17日。

大阪府・市、万博協会、国、経済界が「北東200mを保存」という方針で正式合意しました。

言ってみれば、この200mは「すべて壊す」と「できる限り残す」の中間点。

両者の主張がぶつかる中で生まれた、ぎりぎりの落としどころだったのです。

とはいえ、全体のスケールを知っている人からすれば、物足りなさを感じるのも当然ではないでしょうか。

一周したかった人にとって、10分の1では“リングを歩いた”実感は薄いかもしれません。

でも、視点を変えればこうも言えます。

ゼロになるはずだったものが、一部でも形として残ることの意味。

そして、それを支えたのは、XやSNSで広がった市民の声でしたといわれています。

全体保存が不可能な3つの壁

「全部残したら、大阪の新名所になったのに…」

そんな声、いまだにあちこちで聞こえてきます。

今、閉幕直前の9月下旬は連日20万人超の混雑。

リング下のベンチが“保存議論の場”になり、「全部残せ!」の声が熱く飛び交います。

けれど実際には、大屋根リングを全体保存するのはどうしても無理だったのです。

理由は大きく分けて、超えられない3つの壁があったから。

① 契約と土地の壁

まず大前提。

リングが建つ夢洲(ゆめしま)は、IR=統合型リゾートの予定地。

カジノ、ホテル、国際会議場などができる計画が、すでに動いています。

そのため、大阪市と万博協会の契約では「跡地は更地で返却」がルール。

つまりリングは“解体前提”で建てられた仮設建築なんです。

しかもこのリング、もともと万博計画にはなかった“後出しシンボル”。

2020年末に突如加わったことで、設計もスケジュールもバタバタ。

最初から残す前提ではなかったことが、保存には大きなハンデになりました。

② お金の壁

全体(2km)を残す場合、防腐・安全補強、清掃・警備などで10年間560〜920億円。

一方、200mなら10年間約55億円。

単純計算で10分の1の長さに対して、費用も10分の1。

わかりやすい縮小スケールですね。

ただし木造建築は維持に手がかかるのです。

風雨にさらされるため定期的な防腐処理が必要。

放置すれば腐って倒壊の恐れもある。

つまり残すならお金がかかる建物なのです。

さらに財界。

建設費の3分の1を出した関西経済連合会などは「追加負担は出せない」と明言。

結局、財源が確保できない以上、全体保存は夢物語でした。

③ 再利用の壁

リングは「木材の再利用」が前提でデザインされました。

でも実際に引き取り手として名乗りを上げた自治体や学校は全体の4分の1以下。

理由は単純で、解体費用がめちゃくちゃ高いからです。

「タダ同然で木はもらえる」けれど「丁寧にバラして運ぶお金がない」。

その結果、多くの希望者が手を引きました。

さらに、たった半年の使用。

その割に何百本もの木を使っているため、「本当にエコなの?」と疑問の声も。

再利用が難しければ、せっかくの循環型建築も看板倒れですよね。

こうして契約の制約、財政の限界、そして再利用の困難さ。

この3つの現実が、全体保存というロマンを打ち砕いたのです。

でも、それでも200mだけは残る。

この“たった10分の1のリング”は、消えゆく記憶の最後のカケラ。

ちょっと寂しいな…

しかし理由を知れば

希望のあかしに見えませんか?

そう考えたらうれしくなりました!