「えっ、平日なのにこの人混み…どういうこと!?」

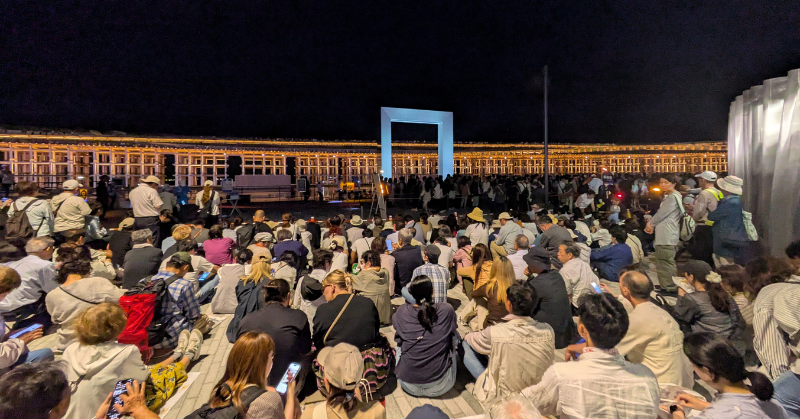

大阪万博2025がいよいよ閉幕間近となる今、会場には平日でも20万人以上が訪れる日も。

「みんな仕事は?」「なんでそんなに混んでるの?」

そんな疑問と驚きの声があちこちで上がる中、実はこの混雑、しっかりと理由があるんです。

さらに今回の記事では、次に開催される横浜万博2027(GREEN×EXPO)への期待や、大阪で見えてきた課題や不便から「次はどう準備すべきか?」といったちょっと先の視点もお届けします!

目次

万博閉幕が近いので休みをとって来ている

「え、平日なのにこんなに人いるの…?」大阪万博の会場を訪れた人の多くが、まず口にする驚きの声です。

2025年10月。閉幕まであとわずか1週間。

この“ラストチャンス”感が、多くの人を平日でも会場に向かわせています。

会場の公式予約サイトでは、平日を含めた予約枠がほぼ埋まり、入手困難な状況。

「土日は混むから平日に行こう」と思っていた人たちが、慌てて予定を調整し始めたんですね!

実際にSNS(X)での口コミです

- 「有給取って平日万博!混んでたけど満足」

- 「最終週しか空いてなくて平日に有休取った」

- 「水曜なのに人の波…まるでゴールデンウィーク」

- 「仕事の有給を消化して平日9時入場、平日限定のゆったりペースが最高の思い出になった」

- 「有給とって夕方以降の入場で人波を回避、無理して行って正解!」

- 「午前中だけ仕事して半休、有給代わりに平日午後入場、充実の1日だった」

- 「夫婦で有給を合わせて平日訪問、子供連れのサポートも充実!仕事休んで良かった!」

- 「平日夕方から無理して行ってみたら、ドローンショー終了後の帰り混雑をカフェで回避!次も有給で狙う」

- 「連休明けの平日を有給に!混雑が少なく、待ち時間短く、海外スタッフとの会話が楽しい。仕事のストレスが吹き飛んだ」

- 「雨予報の平日を有給に!来場者減でパビリオン待ちが短く、スイス館のハイジカフェでゆったりを満喫」

- 「午前中だけ有給を取って平日入場、平日ならではののんびり感が最高。短時間で満足度高く、仕事復帰もモチベアップ!」

- 「平日を何度も有給で確保してリピート、混雑回避の水上アクセスを使い、夕方以降の穴場を満喫、平日戦略でハマった!」

以上、私の個人的な意見ですが…当然の結果となった様に感じました。

中には、運良く会社が万博休暇くれた!というラッキーな人もいたり、一部の企業では万博休暇を導入する動きも見られ「この期間だけは行ってこい!」と背中を押すケースも出てきています。

これはまるで推しのライブの最終公演だけチケットが取れた状態。

「行けるの、今だけじゃん…」と気づいた人たちが、一気に行動に移しているんですね!

また、過去の愛知万博(2005年)でも、最終月に来場者が約20%増えた記録が(万博協会資料)あることからも、閉幕が近づくにつれて盛り上がりが加速するのは、万博では定番の流れなようですね!

「いつでも行けると思ってたのに、気づいたら終わりが迫ってた」

そんな取り残されたくない気持ちが行動に表れている…それが現在の大盛況に繋がってるのではないか?皆さんはどう思いますか?少なくとも私はそう思いました。

人気に火がつき全国の人が集まってる

「なんか、最近やたらと大阪万博の話を目にするな…」そう感じている人、多いんじゃないでしょうか?

実はこれ、気のせいではないんですよ!

SNSでは大阪万博2025の投稿数がなんと21万件を超え!それも開幕前から急増し、話題が現在もずっと継続してるんですよ!

話題のきっかけは以下の

- 公式キャラの“ミャクミャク”

- 日本館の人気展示「いのちの響き」

- 体感型のAR/VRイベント

- 夜空のドローンショーなど

- 万博限定のグルメやオリジナルグッズなど

他にも沢山あります

そんな投稿に背中を押されて、東京・北海道・九州など全国各地から人が殺到。

「関東から日帰り弾丸で行ってきた!」

「子ども連れて北海道から初の大阪!」

というような投稿もXで広く拡散されているんですね!

交通機関も大賑わい

新幹線や飛行機の予約が急増し、関西のホテルも予約が殺到して週末はほぼ満室!

そのせいもあって大阪市内の駅は、平日とは思えない混雑ぶりです。

更に現在は、外国人観光客の姿も目立つことから、150カ国以上が参加する万博とあって、海外観光客も続々と来場、円安の影響もあってか、海外の旅行者にとってナイスなタイミングだった様ですね!

ところでSNSでバズることで集客が一気に加速するこの現象が、少し前の「マリトッツォブーム」にも似てませんか?

そおなんです!気づいた時にはもう手遅れ…まさに今の大阪万博がそれなんです!

平日でも人が集まるのは、誰かが誘ったからではなくて「今行かないと!」という熱量が自発的に全国へ広がった結果なんですね!

大阪に住むお年寄りが通期パスで来ている

平日万博の隠れた主役…実は大阪に住むお年寄りたちなんです。

その理由が、何度でも入場できる通期パスなんですね。

大人一人約3万円(公式発表待ち)で、2025年4月13日から10月13日までの会期中、好きな日を選んで入場できるチケットなんです!

事前予約が必要で、顔認証も登録必須

1人3日分まで先に予約できる仕組みですが、これを上手に活用して毎週のように通う人も沢山いるみたいですね!

Xではこんな投稿も見かけました。

- 「平日の午前中はお年寄りが多くて、ちょっとした万博同窓会みたい」

- 「通期パスで週3回。めちゃくちゃ元気!」

- 「通期パスを買って平日朝にふらっと万博、地元だから何度でも来られて最高!」

- 通期パスで週1ペースで訪問、孫みたいなスタッフと話すのが楽しい、パスのおかげで気軽に通えて、毎回新しい発見がある」

- 通期パスで万博を朝の散歩コースに!ヘルスケアパビリオンで健康チェック!パスで何度も入れて自分のペースで楽しめて体も元気!」

- 夫婦で通期パス購入、1回分の入場料で何十回も来られるコスパがすごい、万博が日常の楽しみになった」

- 通期パスで孫と何度も訪問、子供向けエリアやEARTH MARTが孫のお気に入り、地元で気軽に往復できて気軽!笑顔が増えた!」

- 通期パスで週2回万博へ、パスのおかげで何度も顔を出せ、万博が第二のコミュニティになった」

-

通期パスで平日の夜間入場が定番、地元だから遅くても帰宅簡単なうえ、パスで何度でも来られるのがありがたい」

以上まだまだありますが、想像以上にお年寄りが楽しんでるみたいですね!

大阪市には65歳以上の高齢者が約56万人もいて「混まない午前中にさっと行って、さっと帰る」スタイルが定着しているんだそうです。

なんか想像できちゃいますね!笑

通期パスはシニア割引が無い

大阪万博2025の通期パスは、開幕から閉幕までの全期間、何度でも入場できる魅力的なチケットですが、残念ながらシニア割引は適用されないんです。

公式FAQで「シニア割引の適用はございません」と明記されており、大人料金は一律30,000円(税込)と、65歳以上の高齢者層がリピート訪問にぴったりなはずなのに、この点は多くのシニアから不満の声が上がっています。

「せっかく地元大阪在住で通いやすいのに、割引なしは負担が大きい」なんて意見もあります。

理由は運営費の高騰による入場料調整(大人7,500円)が背景にあるようですが、代替策として4月・5月来場者限定の割引コード配布が利用可能で早期訪問で数千円お得に購入できます。

また、大阪メトロの高齢者パス(往復100円)と組み合わせれば、交通費を抑えつつ通期パスのコスパを高められるのが救いになり「会場で散策するだけで健康維持に最適、食べ物は持参で節約よ!」とポジティブに楽しむ意見もあるようです。

シニア割引がない分、平日朝の空いた時間帯を狙ったゆったり訪問で万博の多様なパビリオンを何度も喜びを味わい「通えば通うほど元が取れる!」と前向きなお年寄りも多いようです。

また健康維持や社交の場としても、料金以上の価値があるようで、割引導入を望む声が高まる中、地元高齢者の積極参加が万博を支えているようです。

アクセスの良さも大きな魅力だった

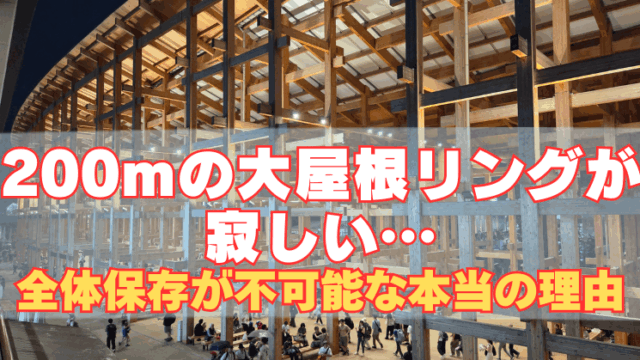

大阪万博2025がここまで盛り上がった理由のひとつに、「アクセスのしやすさ」があったことは見逃せません。

メイン会場となった夢洲(ゆめしま)へは、大阪メトロ中央線の延伸によって「夢洲駅」から直結で入場可能でした。

このアクセスの良さが、多くの来場者にとって安心材料となり、「思ったより行きやすかった」「迷わずスムーズに入れた」と高評価を集めました。

地下鉄アクセスの強みが活きた!

特に大阪市内・近郊からのアクセスでは、乗り換えも少なく、駅から会場ゲートまでの導線も明確で、迷いづらい設計になっていました。

改札から数分で会場入口へ。

案内スタッフや看板も豊富。

高齢者や子連れにも優しいバリアフリー構造。

これらの要素が重なり、「ストレスなくたどり着ける万博」として印象づけられたのです。

平日夕方からの仕事帰り万博や、午前中だけ訪れて午後から帰る短時間滞在型のスタイルが人気だったのも、このアクセスの良さがあってこそ実現したものでしょう。

また、シャトルバスや水上バスなど多様なアクセスルートが用意されていたことも、混雑の分散に一役買いました。

そして次は「国際園芸博覧会2027(GREEN×EXPO 2027)」へ!

🌸EXPO 2025▷GREEN×EXPO 2027へ🌸

9月23~27日、国交省・GREEN×EXPO協会とともに大阪・関西万博「ギャラリーEAST」にて「2027年国際園芸博覧会展、未来につなぐ花き文化展示」を行います!#トゥンクトゥンク と #ミャクミャク の期間限定コラボも!

ご来場お待ちしております!#withGREENEXPO pic.twitter.com/ZVdFh01sGE— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) September 22, 2025

大阪万博2025が大盛況のうちに幕を閉じた今、次に注目が集まっているのが、2027年に横浜市で開催される「国際園芸博覧会2027(GREEN×EXPO 2027)」です。

正式な開催期間は、2027年3月19日(金)〜9月26日(日)(予定)。

会場は、神奈川県横浜市瀬谷区の旧上瀬谷通信施設跡地に広がる、約100ヘクタールという広大な敷地。

テーマは「幸せを創る明日の風景」。

花と緑、そして環境や持続可能性(SDGs)をテーマにした展示や体験コンテンツが用意される予定です。

万博というと「未来都市の展示」というイメージが強いかもしれませんが、今回は自然・里山・暮らし・食といった、人の暮らしに寄り添うテーマが軸になります。

大阪での「ミャクミャク」のように、横浜でも公式マスコットの発表が期待されているほか、グッズや限定体験も登場する見込みで、SNSやファンの間では早くも話題になり始めています。

今後、詳細情報は公式サイトで随時更新されていく予定なので、「大阪は行けなかったけど、次こそ!」と考えている方は、ぜひチェックしておきましょう。

大阪万博で見えた課題と、横浜での“備え”とは?

大盛況の大阪万博でしたが、実際に行った人の声からはいくつかの課題や不便も見えてきました。

それらは、次の横浜で活かせる「貴重な教訓」でもあります。

主な大阪万博での課題

アクセスの混雑:夢洲駅やシャトルバスは便利だった一方、ピーク時はかなりの混雑。

予約の難しさ:人気パビリオンは事前予約がすぐ埋まる。通期パス利用者も焦りの声多数。

熱中症リスク:夏場の屋外移動で体調を崩す人も。日陰・水分補給の重要性が明らかに。

グッズ売り切れ問題:話題の公式キャラクター商品が完売続出で転売も横行。

これらの経験から、横浜で考えておきたいのは以下の点です。

- アクセス手段の事前確認:会場までの交通ルートは現在調整中

- 早めのチケット&宿泊確保:混雑が予想される時期は特に注意が必要です

- 混雑する時期を避けた計画:平日や時間帯を工夫することで快適度が変わります

- 体調管理を考えた訪問スケジュール:無理のないペース配分を意識しましょう

特にアクセスについては、横浜の会場が最寄り駅から距離がある可能性があるため、公共交通機関との接続情報や混雑回避の方法は、事前に調べておきたいところですね。

横浜万博はどう楽しむ?今から始める準備リスト

「せっかく行くなら、なるべく快適に、できるだけお得に楽しみたい!」

そう思っている方に向けて、今からできる横浜万博の準備リストをまとめました。

1. 開催時期・アクセス情報を公式でチェック

開催期間は2027年3月19日〜9月26日(予定)。

会場は横浜市瀬谷区の旧上瀬谷通信施設跡地。

アクセス手段(電車・シャトルバス・駐車場など)は今後発表されるため、公式サイトやX(旧Twitter)などでの情報収集がカギです。

通期パスや早割チケット情報を逃さない!

大阪万博では通期パスの早期購入がかなりお得で、リピート勢に好評でした。

横浜でも同様の制度が導入される可能性が高いため、販売開始のタイミングを逃さず、早めに確保するのがオススメです。

ベストな来場タイミングを考える

大阪の経験から学べることとして、

- ・夏は熱中症リスクが高く混雑も増大

- ・平日午前〜夕方が比較的空いている

- ・春(3〜5月)は気温も落ち着き、展示を見るのに最適

といった傾向がありました。

横浜も同じようなパターンになると予想されるので、春〜初夏の訪問や、GW前後を外す計画が狙い目かもしれません。

グッズや限定コンテンツのチェックも忘れずに!

マスコットキャラクターの発表や、会場限定グッズ、地域とのコラボ商品など、SNSを中心に話題が加速するのは開催前からです。

XやInstagramで「#GREENEXPO2027」などのハッシュタグをフォローしておくと、見逃しを防げます!

まとめ|今後の博覧会を楽しむために、私たちができること

平日にもかかわらず多くの人で賑わった大阪万博2025。

最後のチャンスに駆け込む来場者。

有休をフル活用した“平日戦略”。

通期パスを使いこなす地元の高齢者。

SNSで話題が広がった人気展示やキャラクター。

そのすべてが重なって、「今しかない体験」を求める人々の熱気が会場を包み込みました。

そして次は、横浜で開催される国際園芸博覧会2027(GREEN×EXPO 2027)。

大阪での体験や課題を活かして、次こそもっと快適に楽しむために、今からできる準備を始めることが大切なのではないでしょうか。

未来を描くイベントを、自分らしく楽しむために。

次の万博も、きっとあなた次第で素晴らしい思い出になるはずです。

📌 国際園芸博覧会2027(GREEN×EXPO 2027)公式サイト

▶ https://www.expo2027yokohama.jp/