「ロジャースセンター」って、なんか野球場っぽくない…そう感じたことはありませんか?

実はその名前、ただのセンスじゃなく“とある理由”がちゃんとあるんです。

アメリカやカナダの球場名には、ある共通点があって――

この記事では、その“違和感”の正体をゆるっと解き明かしていきます。

なぜ“球場”っぽくない?その違和感の正体

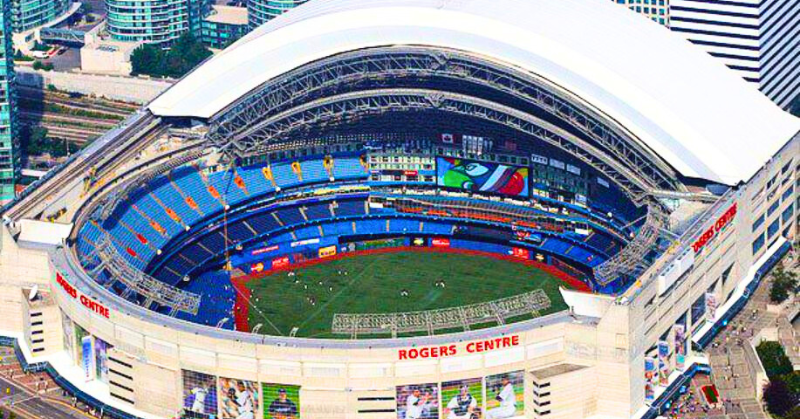

引用元:@ballpark_bot

「ロジャースセンター」って聞いて、「ん?これってホントに野球場?」って思ったことありませんか?

なんか…ちょっとオシャレすぎるというか、ショッピングモールかカンファレンス会場みたいな名前。

どうにも“野球っぽさ”が伝わってこないんですよね。

日本の野球場って、「東京ドーム」とか「阪神甲子園球場(こうしえんきゅうじょう)」とか、聞いた瞬間に「あ、野球やってるとこだな」って分かる名前が多いです。

でもロジャースセンターは…どうしてこうなった?

この“違和感”の正体、それはズバリ「名前を企業がお金でつけているから」です。

ちょっとビックリするかもしれませんが、これって北米ではすごくフツウのこと。

「ネーミングライツ(命名権)」っていう仕組みがあって、企業がお金を出して施設の名前を決めることができるんです。

ロジャースセンターも、もともとは「スカイドーム」って名前で1989年に開場しました。

でも、2005年にカナダの大手通信会社「ロジャース・コミュニケーションズ」が命名権を取得して、自社の名前をつけたんです。

それが今の「ロジャース・センター」というわけ。

とはいえ、ここでまたひとつ疑問が出てきますよね。

「じゃあ、“ロジャース・スタジアム”じゃダメだったの?」って。

そう、そこなんです。

「センター」というちょっと不思議な名前にも、ちゃんと理由があるんです。

次のセクションでは、その“センター”にこめられた意味を見ていきましょう。

ロジャースセンターの名前の意味とは

さて、「ロジャースセンター」って名前、なんで“スタジアム”じゃないの?って、ちょっと気になりますよね。

日本の野球場だったら、「東京ドーム」とか「阪神甲子園球場(こうしえんきゅうじょう)」みたいに、聞いただけで「野球の場所だな」ってすぐ分かるのが普通です。

でも、「センター」って聞くと、なんだか野球場っぽくない。

まるで展示会場とか、ショッピングモールみたいな響き。

でもこれ、ちゃんと理由があるんです。

実はロジャースセンター、野球だけをする場所じゃないんですよ。

いろんなイベントに対応できる“多目的(たもくてき)施設”なんです。

たとえば、かつてはカナダのバスケットボールチーム「トロント・ラプターズ」の本拠地としても使われていました。

そして、過去にはアメフトの試合――バッファロー・ビルズのプレシーズンゲームなんかも開催されたことがあります。

つまり、「野球専用の場所」じゃないんですね。

だから“スタジアム”というより、もっと広い意味で使える“センター”という名前が選ばれたわけです。

ちょっとイメージしてみてください。

定食屋よりもフードコート、映画館よりもショッピングセンター。

なんでもそろってて、いろんな人が集まる“中心”の場所。

そういう場所に「センター」って言葉、なんだかしっくりきませんか?

ちなみにロジャースセンターには開閉式の屋根がついていて、雨でも雪でもイベントOK。

中はめちゃくちゃ広くて、野球だけじゃもったいないくらい。

コンサート、展示会、大会…なんでもこなせる“イベントの万能選手”なんです。

だから、「ロジャース・スタジアム」ではなく、「ロジャース・センター」。

名前の響きがちょっと地味に感じるかもしれませんが、そこにはちゃんと意味がこめられていたんですね。

そしてこの“センター”という名前の使い方、実はロジャースセンターだけの話じゃないんです。

アメリカでもよく見かけるんですよ。

次のパートでは、そのへんをもう少し深掘りしてみましょう。

アメリカ球場名の傾向とカナダ流の違い

ここまで読んで、「ロジャースセンターって、ちょっと特殊なパターンなのかな?」と思った方もいるかもしれません。

でも実は、アメリカでも“センター”とか“アリーナ”ってつく名前、けっこう見かけるんです。

その理由はシンプル。

北米では球場やアリーナの名前に企業名を入れるのがごくふつうのことなんです。

たとえば、ロサンゼルスにある「クリプトドットコム・アリーナ」。

ここはレイカーズやクリッパーズが試合をする超有名な場所ですが、以前は「ステープルズ・センター」って名前でした。

この“ステープルズ”は文房具の会社。つまり、命名権を持っていたってことなんです。

他にも、「キャピタル・ワン・アリーナ」(ワシントンD.C.)や、「ステートファーム・アリーナ」(アトランタ)など、

企業名+アリーナやセンターの組み合わせはアメリカ全土で広く見られます。

一方で、野球専用の球場には「スタジアム」や「フィールド」といった名前が多く見られます。

たとえば、

・ヤンキー・スタジアム(ヤンキース)

・ドジャー・スタジアム(ドジャース)

・ブッシュ・スタジアム(カージナルス)

こうした球場は、観客席やフェンスの高さなど、すべてが“野球のため”に設計された場所。

だからこそ「スタジアム」という名前がしっくりくるんですね。

じゃあ「センター」や「アリーナ」って何がちがうの?というと、これは“多目的型”であることがポイントです。

つまり、野球だけじゃなくて、バスケ、コンサート、展示会など、なんでもできる会場。

いわば“なんでも屋さん”の会場には、少し広い意味をもつ「センター」や「アリーナ」という言葉が使われやすいんです。

そして、こうした施設の多くがネーミングライツによって企業名を冠しているのが特徴。

「球場=広告の顔」という感覚。企業にとってはブランド力アップ、球場にとってはお金が入って助かる。

まさにおたがいメリットがある関係なんです。

日本でも「ベルーナドーム」や「エスコンフィールドHOKKAIDO」など、少しずつ企業名を取り入れた施設が出てきています。

ですが、まだまだ“名前を売る”ことに抵抗を感じる人も多いのが現状。

でも、こうやって比べてみると、「ロジャースセンター」って実はすごく“北米らしい名前”なんですよね。

ただの野球場じゃない、多目的で、企業名もしっかり前に出すスタイル。

名前の違いには、その国の価値観や考え方がにじみ出ているのかもしれません。